Lire l’article original dans L’Economiste

Drogues: Ce que la classification erronée coûte au Maroc

Dans notre imaginaire collectif, un toxicomane dangereux ressemble plus à un enfant des rues de Casablanca sniffant de la colle qu’un jeune loup de la finance sniffant de la cocaïne dans les tours en verre; un toxicomane est un hittiste fumant plusieurs joints de cannabis par jour plutôt qu’une jeune femme moderne fumant ses cigarettes fines; un toxicomane est un jeune issu des bidonvilles avec une consommation problématique d’alcools forts, plutôt qu’un homme d’affaires alcoolodépendant qui a les moyens de consommer dans sa sphère privée.

Notre imaginaire collectif sur les drogues est peut-être légitime, il n’est pas moins erroné, bâti sur des idéologies culturelles et politiques sans lien avec notre histoire, nos consommations traditionnelles de substances altérant l’esprit, et pire, sans lien avec ce que la science nous dit des drogues, de l’addiction, ou de la pharmacodépendance.

Les drogues sont classées, au niveau international – avec une interprétation nationale – selon le seul critère de leur potentiel addictif, l’addiction aux drogues dites illégales étant «un danger pour l’humanité» selon la loi internationale en vigueur.

Toutefois, la manière dont ce potentiel addictif est déterminé et le fut ainsi dans le passé n’a qu’une base scientifique incertaine, et est plutôt défini par les intérêts culturels, commerciaux et politiques des puissances coloniales qui négocièrent les traités internationaux de contrôle des drogues entre 1909 et 1961: les pays occidentaux, emmenés par les États-Unis et leur industrie pharmaceutique.

La classification des drogues considérées illégales est entrée en vigueur en 1931 par la Convention de Genève sur l’opium et les stupéfiants, afin de faciliter l’accès de l’industrie pharmaceutique et des chercheurs aux drogues pour des raisons considérées comme seules légitimes, l’usage médical et la recherche scientifique.

L’usage cérémonial ou religieux ou culturel lui n’est pas considéré légitime, sans autre explication. Ces tableaux de classification ont été renforcés après 1945, et les conventions de contrôle des drogues de 1961 et de 1971 contiennent les tableaux qui définissent le niveau actuel de contrôle des drogues. De plus, le Maroc a également ratifié la Convention arabe contre le trafic des drogues de 1994, et doit se conformer à ces tableaux de classification qu’ils soient valides scientifiquement ou pas.

Ce système complexe a en réalité été mis en place pour protéger les intérêts des pays occidentaux, et a été finalisé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, au moment où nos pays du sud étaient en phase de décolonisation et sans voix au niveau multilatéral; l’Europe était en pleine reconstruction; l’URSS clamait ne plus avoir d’usage de drogues sur son territoire; et les États-Unis devenaient la voix hégémonique globalement. C’est ainsi que l’alcool, le tabac, le café et d’autres substances à caractère addictif, mais importantes socialement et économiquement en Occident, ont été laissées en dehors de ce régime de contrôle.

Pire encore, les substances importantes culturellement dans les pays du sud, et qui au début du XXe siècle n’étaient ni si puissantes ni si «destructrices» qu’elles le sont devenues sous la pression répressive des autorités et la demande de la clientèle pour des produits plus puissants, devaient être éradiquées de la planète.

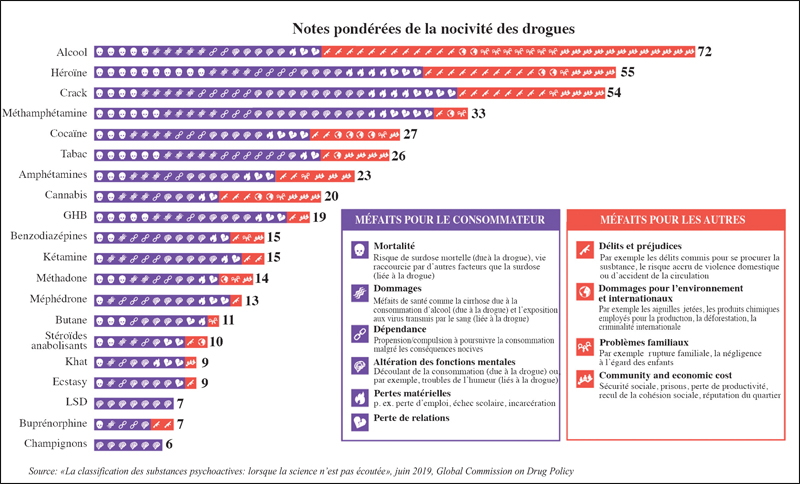

Ainsi, le cannabis est considéré depuis 1936 comme une substance ayant les mêmes effets addictifs que l’héroïne, et pires que ceux du tabac, et devait être éradiqué du monde en 1989. Ceci n’est pas une raillerie, cela a été approuvé par les pays dans le commentaire des conventions, et est en contradiction totale avec les résultats de la recherche scientifique pluridisciplinaire et les méfaits de différentes substances sur les usagers et sur les autres (voir tableau).

Cette mécanique en défaveur des pays du sud et de leurs substances ne s’est pas arrêtée à l’interdiction de nos «drogues» et de la promotion des drogues venant d’ailleurs comme le tabac et l’alcool; elle a été poussée à bout par l’adoption de tableaux de classification moins rigoureux dans la Convention de 1971 sur les psychotropes, pour permettre aux industries pharmaceutiques d’importer ou de synthétiser les substances dont ils ont besoin.

Ainsi, des pays comme l’Inde, le Maroc ou l’Afghanistan ont perdu toute capacité d’avoir des marchés légaux et régulés de leurs substances traditionnelles sous le prétexte que celles-ci étaient produites pour nourrir l’addiction en Occident; et ont dû accepter d’importer les médicaments et les drogues légales promues par le marketing des pays riches, principalement l’alcool et le tabac.

Ces incohérences, dans un système supposé être basé sur la science mais en réalité représentatif d’un équilibre de pouvoirs qui est défavorable au Maroc, devraient pouvoir prendre fin. En effet, un exemple récent donne de l’espoir. Le financement par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, à hauteur d’un million de dirhams, de recherches scientifiques sur les bienfaits médicaux du cannabis marocain est un signe encourageant sur la place de la science dans les futures politiques publiques.

C’est un signe incontestable de la prise de conscience, par une des collectivités les plus impactées par la répression du cannabis, de l’absurdité du système de contrôle actuel. Finalement, c’est le signe que l’idéologie et la morale n’ont plus leur place dans ce débat, et que la science, l’évaluation continue des politiques publiques et les projets pilotes sont le chemin à prendre.

Reprendre le contrôle des drogues et leur classification au niveau national, développer la recherche scientifique dans nos universités, et revoir la loi sur les stupéfiants de 1974 sont nécessaires. Toutefois, ils n’aideront pas le Maroc à devenir un champion de l’export du cannabis médical, le pays ayant pris bien du retard sur d’autres pays comme la Colombie, l’Uruguay ou la Thaïlande.

Cela permettra néanmoins de rendre leur dignité et leur place dans la société à nos cultivateurs du nord et aux «prolétaires» du marché illégal du cannabis, de réduire la stigmatisation contre les consommateurs, et surtout de préserver notre meilleur atout économique: le capital humain de chaque citoyenne et citoyen.